Sie sind nicht so geworden wie die Gesellschaft sie „braucht“ – junge Menschen mit

unausgereifter Persönlichkeit. Was können wir tun?

Nicht nur in Einrichtungen der Jugendhilfe und der Behindertenhilfe, sondern in nahezu allen sozialisationsrelevanten Instanzen, allen voran die Schulen, begegnen wir heute vermehrt Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bei denen eine ausgeprägte Reifeverzögerung in der Persönlichkeitsentwicklung festzustellen ist. Da es sich bei dieser Form von Reifeverzögerung – anders als bei einer Vielzahl anderer Störungsbilder – in weiten Teilen um eine sozial erzeugte Beeinträchtigung handelt, müssen wir zwangsläufig auch die verursachenden gesellschaftlichen Bedingungen und deren Auswirkungen auf das Leben von Eltern und Kindern in den Blick nehmen. Darüber hinaus gilt es zu klären, welche Entwicklungsgeschehnisses beim Kind selbst es sind, die in so gravierender Weise blockiert werden.

Wie gesellschaftliche Veränderungen zur Entstehung des Phänomens der „Jungen Wilden“ beitragen

In den westlichen Kulturen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein zentrales Paradigma herausgebildet, das in folgender Annahme gipfelt:

Gesellschaft entsteht aus eigenständigen Persönlichkeiten, die ihre Ressourcen in das gesellschaftliche Leben einbringen. Wie aber entsteht eine eigenständige Persönlichkeit? In der Beantwortung dieser Frage müssen wir zwei unterschiedliche, aber aufeinander bezogene Prozesse näher betrachten. Ein Kind, das zur Welt kommt, wäre ohne die Anbindung an einen oder mehrere erwachsene Menschen nicht überlebensfähig. Diese primären Bezugspersonen des Kindes sorgen nicht nur für Nahrung, Kleidung und ein wohnliches Zuhause, sondern stellen auch das Bindeglied zur für das

Kind erst nach und nach begreifbaren natürlichen und sozialen Umwelt dar. Ohne diese zentralen, dem Kind vertrauten Bezugspersonen hat das Kind nicht nur Hunger und friert, sondern ist auch dem überwältigenden Gefühl von Angst angesichts einer ihm unbekannten Welt ausgesetzt. Über seine Bezugspersonen lernt das Kind zu sprechen, zu fühlen, zu denken und zu handeln. Die hierüber charakterisierte Beziehungsform nenne ich Versorgungsbeziehungen. Wesentlichstes Element einer „normalen“ Versorgungsbeziehung ist die sichere Bindung an eine Bezugsperson, im Regelfall die Mutter und / oder den Vater. Ohne die Verfügbarkeit einer solchen einfühlsamen und präsenten erwachsenen Person, die das Vorhandensein einer sicheren Bindung garantiert, kann sich zu einem späteren Zeitpunkt keine eigenständige Persönlichkeit entwickeln. Ein zweiter in Richtung Persönlichkeitsentwicklung weisender Prozess fusst auf der Möglichkeit eines Kindes ein unverwechselbares Individuum zu sein. Der Prozess zur Entwicklung einer eigenen Identität ist in den westlichen (aber auch z.B. in den islamischen) Kulturen durch die biologische Ursprungsfamilie – oder besser: die leiblichen Eltern – gekennzeichnet. Diese können in ihrer Bedeutung für die Identitätsentwicklung des Kindes durch nichts und niemanden ersetzt werden. Die Herkunftsfamilie ist qua kultureller Festlegung der „Anker“ für die Identität des Individuums. Die Identifikation des Kindes mit seinen Eltern (oder besser: mit Mutter und Vater) findet dabei unabhängig davon statt, wie diese sich gegenüber dem Kinder verhalten oder ob sie sich

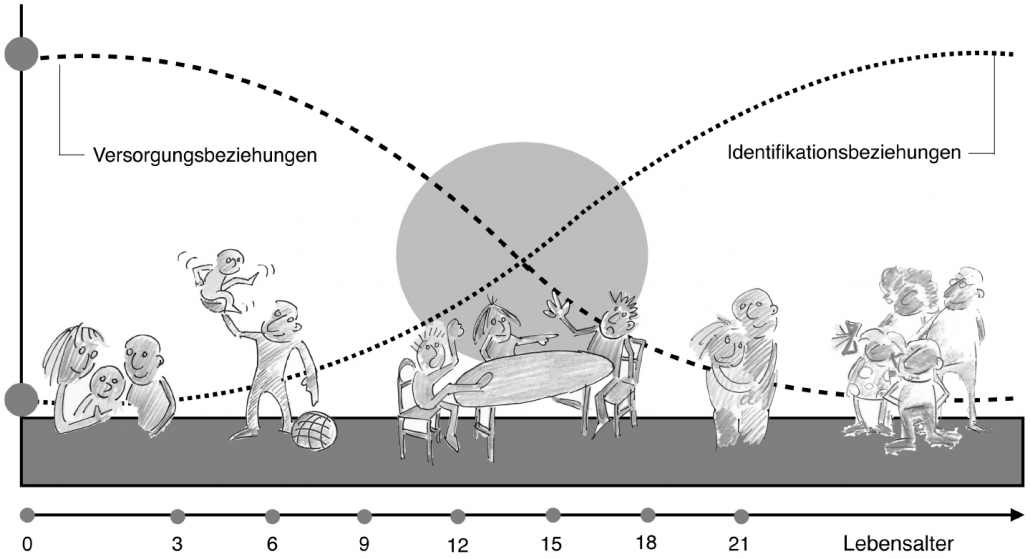

überhaupt um das Kind kümmern. Mit anderen Worten: Die Eltern bleiben die Eltern, selbst wenn diese keine „Versorgungsbeziehung“ zum Kind aufgebaut haben und keine „sichere“ Bindung zum Kind bestanden hat. Sie werden in jedem Fall zum Bestandteil der Persönlichkeit des Kindes, im extremsten Fall als „unbekannte Eltern“, die sich als ständig Unbekanntes und nicht näher Identifizierbares in der Person manifestieren. Diesen Teil der Beziehung zwischen Eltern und Kind nenne ich Identifikationsbeziehung. Identifikationsbeziehungen im oben definierten Sinne können demnach nicht nachträglich durch die Umwelt – beispielsweise durch betreuende Personen in der Jugendhilfe – erzeugt werden. Setzen wir die beiden Prozesse ins Verhältnis zueinander, so gilt: Eine individuelle Persönlichkeit entsteht einerseits als das Ergebnis der aktiven und passiven Identifikation mit historisch vorgegebenen Modellen und andererseits als das Produkt von selbst gewonnen Erfahrungen im sicheren Bindungsaufbau. Hierbei fungiert die persönliche Erfahrung einer sicheren Bindung in der Versorgungsbeziehung als Basis für das Gelingen der erst zu einem späteren Zeitpunkt im Leben eines Kindes schrittweise zunehmenden Identifikation mit den Eltern resp. der Familie. Wird das sicher gebundene Kind älter, nimmt gleichzeitig die Bedeutsamkeit der Versorgungsbeziehungen im Verhältnis zu den Effekten der anwachsenden Identifikationsbeziehungen ab. In Abb. 1 ist das sich überschneidende Prozessgeschehen schematisch dargestellt. Eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung – also die Entwicklung einer eigenständigen

Persönlichkeit, die in der Lage ist, ein selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft zu führen – basiert demnach auf zwei zentralen Kriterien: der Erfahrung einer „sicheren Bindung“ in der frühen Kindheit und der Möglichkeit einer „werthaltigen Identifikation“ mit den Ursprungseltern.

Offenbar gelingt es in unserer Gesellschaft zunehmend weniger diese eigenständigen Persönlichkeiten hervorzubringen. Immer mehr Personen sind i.o. gemeinten Sinne „unterentwickelt“ und bleiben es erschreckenderweise auch auf Dauer.

Abb 1: Versorgungsbeziehungen – Identifikationsbeziehungen als zu- und abnehmende Prozessgrößen

Dies lässt uns schließen, dass die Fähigkeit Kindern die für die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit notwendigen Bezüge anzubieten, in unserer Gesellschaft zurückgeht oder sogar im Begriff ist verloren zu gehen. Aus der Vielfalt möglicher Ursachen hierfür sollen drei besonders prägnante Umstände genannt werden:

1.) Steigerung des allgemeinen Lebensstandards

In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist ein deutlicher Anstieg des allgemeinen Lebensstandards zu verzeichnen, der sich jedoch nicht von selbst einstellt, sondern erwirtschaftet werden muss. In der Konsequenz steigen die Anforderungen an den Einzelnen sich über höhere Produktivität am Prozess der Erwirtschaftung zu beteiligen. Höhere Produktivität erfordert aber auch höheren persönlichen Aufwand. Zeit und Energie für die emotionale Versorgung von Kindern werden weniger.

2.) Familien lösen sich auf

Unsere Gesellschaft wird in Hinsicht auf die vorherrschenden Lebensformen „bunter“. Was im Zugewinn an Vielfalt für den Einzelnen ein begrüßenswerter Umstand sein mag, stellt sich für Kinder oft als große Herausforderung dar. Patchworkfamilien oder fehlende Elternteile können für diese zu Problemen in der Identitätsentwicklung führen. In diesem Sinne stehen hier die sich wandelnden gesellschaftlichen Normen nicht im Einklang mit den erlebaren Realitäten junger Menschen.

3.) Wertewandel

In den frühen 90-er Jahren des vorigen Jahrhundert hat sich die Individualisierung des Einzelnen als allgemein gültiges gesellschaftliches Paradigma herausgebildet, das heute eine nur noch selten hinterfragte Legitimität erlangt hat. Hierüber hat aber auch die freie Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen einen höheren Wert als das Kümmern um ein Kind – oder um eine andere Person – erlangt. In diesem Sinne schränkt ein Kind die Freiheit einer erwachsenen Person ein. Das Kind wird im ungünstigsten Fall zu einer Belastung. Diesen letztgenannten Umstand nenne ich „Wertschöpfungsirrtum“. Er beschreibt den Glauben von Politik, Wirtschaft und öffentlicher Meinung, dass Kindererziehung in der Familie weniger Wertschöpfung beinhaltet als die Beteiligung berufstätiger Eltern an der Herstellung von Waren und Dienstleistungen – das Gegenteil ist der Fall.

Bindung und Bindungssstörung als Ausgangspunkte

Lange Zeit wenig beachtet, aber doch kontinuierlich beforscht, wie die beeindruckenden Arbeiten von Karin und Klaus Großmann zeigen, hat die Bindungstheorie in den vergangenen Jahren neu an Bedeutung gewonnen – sicher nicht von ungefähr parallel zur Feststellung, dass in den westlichen Gesellschaften das Phänomen der „unreifen Persönlichkeit“ in so starkem Maße wahrgenommen wird. Im folgenden gehe ich zunächst auf einige Charakteristiken einer sicheren Bindung ein, stelle danach Erscheinungsformen einer gestörten Bindung dar und beschreibe zum Schluss einige Eckpunkte zur Betreuung von Menschen mit einer massiven Bindungsstörung.

Sichere Bindung

Ein kleines Kind braucht neben der Versorgung mit Nahrung, Kleidung, Wickeln, usw. den Austausch – die Kommunikation – mit anderen Menschen. Wenn außer der notwendigen äußeren Versorgung keine weiteren Kommunikationsangebote gemacht werden, entwickelt sich das Kind nicht weiter. Kommunikation mit anderen Menschen ist für das Überleben des Kindes ebenso notwendig wie z.B. die Versorgung mit Nahrung. Eine gesunde und stabile Persönlichkeitsentwicklung erfordert darüber hinaus einige zusätzliche Faktoren in der Anbindung des Kindes an einen oder mehrere erwachsene Menschen.

• Das Kind braucht eine Hauptbezugsperson, die es mit angenehmen Gefühlen verbinden kann. Diese Person erkennt es am Geruch, an der Stimme, am Geschmack, daran wie sie sich anfühlt und später auch am Aussehen. In den meisten Fällen ist diese Person die Mutter. Auch andere Personen können in der frühen Phase des Lebens für das Kind wichtig sein. Wenn es aber viele gleichrangige Personen sind, entstehen wiederum Störungen.

• Der wichtigste Austausch zwischen Kind und Bezugsperson verläuft über Körperkontakt. Sprache oder Kommunikation auf Distanz spielt zunächst noch eine untergeordnete Rolle. Werden entsprechende Zeichen (z.B. durch Schreien) vom Kind abgegeben, endet die Reaktion in der Regel bei einem Körperkontakt. Über den Körperkontakt übertragen Kind und Erwachsener gleichzeitig ihre jeweiligen Befindlichkeiten auf den anderen.

• Das kleine Kind, das noch nicht sprechen kann, gibt Zeichen über seine Befindlichkeiten ab. Wenn die Bezugsperson einfühlsam ist, versteht sie diese Zeichen und reagiert dementsprechend darauf. Im Laufe ihrer Beziehung entwickeln Kind und Bezugsperson ein (vorsprachliches) Zeichensystem, mit dem sie sich verständigen. Dieses Verständnis vermittelt dem Kind ein ursprüngliches Gefühl von Sicherheit und Urvertrauen.

• Ein kleines Kind ist auf ein äußeres Gefüge von Versorgung und Sicherheit angewiesen. Es hat noch kein inneres Gefüge, mit dem es sich selbst über ein unangenehmes Bedürfnis hinweg helfen kann. Deshalb ist es notwendig, dass die Bezugsperson möglichst weitgehend verfügbar ist und dass damit die Bindung von Kontinuität gekennzeichnet ist.

• In der frühen Bindung werden Befindlichkeiten und Gefühle gegenseitig übertragen, ohne dass das Kind dafür einen „Filter“ hat. Eine sichere Bindung entsteht nur dann, wenn die erwachsene Person ein eindeutig positives Gefühl für das Kind hat („Mutterliebe“).

• Sicherheit für das Kind kann nur aus Sicherheit bei der erwachsenen Bindungsperson entstehen. Deshalb braucht eine sichere Bindung das Generationenbewusstsein beim Erwachsenen: der Erwachsene ist erwachsen – das Kind ist Kind.

• Sicher gebundene Kinder entwickeln exploratives Verhalten. Die Bindung zu ihrer Bezugsperson ist eine Art Startrampe für die Erforschung der Welt. Von der erwachsenen Bindungsperson erfordert das explorative Verhalten des Kindes ein ständiges Abwägen zwischen Gewährenlassen, Unterstützung und Grenzsetzung. Unsicherheit in der Abwägung oder fehlende Grenzsetzung führen zu Störungen in der Entwicklung.

• Exploratives Verhalten im Zusammenhang einer sicheren Bindung bildet die Grundlage für soziales Lernen. Im Bindungszusammenhang verarbeitet das Kind Wahrnehmungen zu Erfahrungen. Dabei übernimmt es nicht nur die Verarbeitungsstrategien seiner Bindungsperson sondern auch deren Einstellungen, Bewertungen und Werte.

Gestörte Bindung

A. In den ersten drei Lebensjahren

Das Fehlen einer sichern Bindung führt beim Kind zu Dauerstress im Gehirn, der drei grundsätzliche Reaktionsarten nach sich ziehen kann: 1. Sich selbst ausschalten, 2. überaktives, unruhiges Verhalten, 3. aggressives und destruktives Verhalten gegenüber Sachen und Personen. Zu 1: Im ersten Lebensjahr erscheint das Kind in solchen Fällen meist ausdruckslos, stumpf und reagiert nicht auf Anregungen von außen. Zusätzlich neigt es zu Infektionen. Manche Kinder entwickeln erste Stereotypien (z.B. Kopfschaukeln). Oft essen die Kinder schlecht und sind untergewichtig. In extremen Fällen sterben die Kinder ohne sichtbaren Grund. Im zweiten und dritten Lebensjahr zeigen sich Entwicklungsverzögerungen gegenüber Gleichaltrigen. Insbesondere fällt dies bei der Sprachentwicklung und häufig auch bei der Sauberkeitsentwicklung auf. Typische Ursachen sind u.a.: „Hospitalisierung“, starke Vernachlässigung wegen fehlender persönlicher Reife der Eltern, „postnatale“ (nachgeburtliche) Psychose der Mutter und damit verbundene Unfähigkeit, das Kind anzunehmen sowie starke körperliche Gewaltanwendung der Eltern gegenüber dem Kind. Zu 2: Das Kind wirkt von Anfang an nervös und unruhig, es schreit viel. Manche Kinder haben Probleme damit, das Essen bei sich zu behalten. Im zweiten und dritten Lebensjahr können Sprachfehler auftreten. In dieser Phase wirken die Kinder hektisch und überaktiv. Im Gegensatz zuKindern mit „normalem“ explorativen Verhalten fehlt bei ihnen die zwischenzeitliche Kontaktaufnahme und damit Rückkopplung zu ihrer Bindungsperson. Die Kinder können für längere Zeit allein sein, ohne nach ihrer Bindungsperson zu suchen. Der größte Teil der später mit ADS bzw. ADHS diagnostizierten Kinder gehört zu dieser Gruppe. Typische Ursachen sind u.a.: Fehlende Stabilität und viel Unruhe in den äußeren Lebensbedingungen, fehlende emotionale Stabilität oder emotionale Ambivalenz der Bindungspersonen. Überforderung des Kindes durch zu wenig Einfühlungsvermögen und oft zu hohe Anforderungen durch die Bindungsperson. Zu wenig Kontinuität in der Betreuung, aber auch häufig wechselnde Bezugspersonen. Zu 3: Aggressionen gegenüber Dingen und Personen entwickeln sich erst nach dem ersten Lebensjahr. Sie sind immer Ausdruck von Angst. Ursache dieses Verhalten bei Kindern ist oft erlebte Gewalt, sei es gegenüber sich selbst oder zwischen bzw. gegenüber seinen Bezugspersonen. Gewalttätig aggressives Verhalten seitens der Bindungspersonen hat besonders für das spätere Sozialverhalten des Kindes einen starken Modellcharakter.

B. Im Vorschulalter

Die drei beschriebenen Reaktionsarten lassen sich auch hier noch beobachten. In diesem Alter werden die Moral und die kulturellen Werte der erwachsenen Bezugspersonen übernommen. Demzufolge zeigen sich jetzt die Störungen auch im Sozialverhalten. Zu 1: Es zeigen sich bei den Kindern „autistische Züge“. Sie von sich aus nehmen weder zu Erwachsenen noch zu Kindern Kontakt auf. Die Verzögerung in der Sprachentwicklung wird noch deutlicher. In besonders schweren Fällen entwickelt das Kind keine Sprache. Die Kinder wirken behindert. Wenn in dieser Phase keine Besserung in der Bindungssituation eintritt, kann daraus eine irreparable geistige Behinderung entstehen. Zu 2: In diesem Alter wird „ADHS“ zum ersten Mal augenscheinlich. Die Kinder zeigen deutliche Konzentrationsschwächen. Andere Kinder – z.B. im Kindergarten – spielen nicht gerne mit ihnen

zusammen, weil sie sich nicht an Regeln halten. Das Kind wird zum Außenseiter. Auf die Versuche von Grenzsetzungen durch Eltern und Erzieher reagiert es nur begrenzt oder gar nicht. Eltern und Erzieher zeigen sich mit der Betreuung überfordert. Vom Kindergarten wird öfter der Besuch eines Kinderarztes empfohlen, oft beginnt in diesem Alter die enge Beziehung zur Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zu 3: Bei einigen Kindern kann man jetzt schon den systematischen Einsatz von Aggressionen in sozialen Situationen beobachten. Meist sind diese Kinder aber besonders ängstlich und stehen in Situationen, die für sie neu sind, leicht „mit dem Rücken an der Wand“. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn das Kind nachts noch einnässt.

C. Schulalter bis zur Pubertät

In dieser Phase übernehmen die Kinder von ihrer Familie (bzw. von ihren Bezugspersonen) deren spezifischen Verhaltensmuster. Die Verhaltens- und Entwicklungsstörungen der ersten Lebensjahre verstärken sich, wenn die Bindungsproblematik nicht ausgeglichen wird. Bei fast allen Kindern ist eine erhöhte Ängstlichkeit zu beobachten. Dies wird besonders deutlich in neuen Situationen und bei neuen Anforderungen. Sehr häufig treten auch Nacht- oder Einschlafängste auf. Kinder, die gar keine Anbindung an eine erwachsene Person haben, beginnen in diesem Alter, sich allein durchs Leben zu schlagen. Sie laufen weg oder kommen nicht nach Hause. Sie orientieren sich an älteren ebenfalls bindungslosen Kindern, dabei werden aggressive Vorbilder bevorzugt. Manche Kinder werden in diesem Alter zu „Straßenkindern“. Strafmaßnahmen zeigen bei ihnen keine Wirkung. Es kann vorkommen, dass man von dem Kind einen Satz hört wie „schlag mich doch tot“. Trotz eines phasenweise scheinbar selbstsicheren Auftretens sind die Kinder ängstlich und hilflos. Besonders intensive Symptomatiken treten jetzt zusätzlich auf, wenn ein psychisch kranker Elternteil das Kind in seine Erkrankung einbezieht oder seine eigene Problematik auf das Kind überträgt (projiziert). Ein Beispiel dafür sind Depressionen bei Kindern in diesem Alter. Ein Kind kann nicht „aus sich heraus“ depressiv sein, es lebt mit der Depression die seelische Verfassung eines Elternteils aus, der sich nicht von ihm abgrenzen kann. Ein besonders gravierendes Symptom ist Einkoten. Es deutet in den meisten Fällen darauf hin, dass das Kind in das psychotische Erleben des Elternteils einbezogen wird, d.h. das Kind wird zum Bestandteil des inneren Existenz- und Überlebenskonfliktes einer erwachsenen Person. Das gleiche gilt für eine bestimmte Art von Aggressionen gegen einen Elternteil. Wenn z.B. ein zehnjähriges Kind gegen die Mutter regelmäßig körperlich aggressiv wird, kann man davon ausgehen, dass die Mutter die ihrerseits die Existenz des Kindes regelmäßig in Frage stellt. Einem solchen Verhalten einer Mutter liegt fast immer eine psychische Erkrankung zugrunde. Stark sexualisiertes Verhalten in diesem Alter, das in Worten und Taten vergleichbar ist mit dem sexuellen Verhalten Erwachsener, ist nicht etwa das Zeichen für eine bereits weit entwickelte Sexualität beim Kind, sondern immer die Folge einer Bindungsstörung. Sie ist dadurch bedingt, dass ein Elternteil oder beide Eltern nicht in der Lage sind, sich in ihrer Sexualität – und meist auch in anderen Lebensbereichen – als erwachsen von dem Kind abzugrenzen. Der Beginn der Problematik liegt auch hier zumeist in den ersten Lebensjahren und nicht erst in diesem Alter. Sowohl auffällig aggressives Verhalten als auch sexualisiertes Verhalten können darauf zurückzuführen sein, dass die Eltern den Kindern nur ein „reduziertes Identifikationsmodell“ anzubieten haben, weil sie selbst nicht mehr zur Verfügung haben. Nicht selten ist das elterliche Verhalten bereits Folge von Bindungsstörungen, die sie selbst erlebt haben. Für die soziale Umgebung werden reduzierte Identifikationsmodelle umso deutlicher, je älter die Kinder werden.

D. Adoleszenz bis Erwachsensein

Mit dem Ende der Pubertät beginnt der jugendliche Mensch sich zu einer eigenständigen erwachsenen Persönlichkeit zu entwickeln. Die Persönlichkeitsentwicklung findet jetzt nicht mehr in Abhängigkeit von einer Bezugsperson sondern in einer eigenständigen Auseinandersetzung mit der sozialen und natürlichen Umwelt statt. Jugendlichen mit einer frühen Bindungsstörung fehlt in dieser Phase das „Fundament“ für eine stabile Persönlichkeitsentwicklung. Bei einem großen Teil der Jugendlichen sind die Entwicklungsrückstände offensichtlich: Sie haben intellektuelle Defizite und dadurch bedingt Lern- und Schulprobleme. Emotional sind sie auf dem Stand eines Kleinkindes stehen geblieben. Bei vielen geht die Schere zwischen „großen Sprüchen“ und „kleiner Seele“ immer weiter auseinander. Die an die Jugendlichen gestellten altersadäquaten Anforderungen überfordern sie. Auf den daraus resultierenden Stress reagieren sie wie schon im Kleinkindalter mit Rückzug oder mit Aggressionen. Bis auf sehr wenige Ausnahmen ist heftiges fremdaggressives Verhalten bei

Jugendlichen auf Bindungsstörungen zurückzuführen. Das gleiche gilt für einen großen Teil der Autoaggressionen. Auch die heute von der Kinder- und Jugendpsychiatrie diagnostizierten „Borderlinestörungen“ sind in der Regel das Ergebnis früher Bindungsstörungen. Da bei den meisten Bindungsstörungen bei Jugendlichen weder „normale“ Erziehungsmaßnamen (mit Sanktionierungs-, Strukturierungs- oder Trainingsmodellen) helfen, noch „Gesprächstherapien“ Wirkung zeigen, werden psychiatrische Diagnosen gestellt, die eine „wirkungsvolle“ Behandlung mit Medikamenten erlauben. An die Stelle des Ritalin, das in der Kindheit vergeben wird, treten jetzt hochwirksame Neuroleptika und Antidepressiva. Das Problem der Persönlichkeitsentwicklung wird dadurch nicht gelöst. Immer häufiger haben heute frühe Bindungsstörungen zur Folge, dass die betroffenen Personen nicht in der Lage sind, eigenständig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie sind nicht in der Lage, eine Berufsausbildung zu beenden, einen Arbeitsplatz dauerhaft zu behalten, ihr Privatleben zu organisieren. Viele Menschen landen im Strafvollzug oder gelten als behindert.

Die Betreuung von Menschen mit Bindungsstörungen

Nirgendwo werden in der pädagogischen und therapeutischen Arbeit heute so viele Fehler gemacht wie bei der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und deren familiären Umfeld, wenn Bindungsstörungen vorliegen. Der Grund liegt darin, dass die „Experten“ das Kind , den Jugendlichen oder Erwachsenen immer mit dem Maßstab einer „normalen“, altersgemäß sich selbst bestimmenden Person vergleichen. Stellt der Experte eine Abweichung nach unten fest, fühlt er sich veranlasst, Maßnahmen anzubieten, die dieses Defizit möglichst kurzfristig ausgleichen. Der größte Fehler besteht darin, dass man meint, man könne Persönlichkeit mit persönlicher Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit antrainieren oder von außen erzeugen. Das ist nicht der Fall. Persönlichkeit kann sich nur aus sich heraus im Zusammenspiel mit den erforderlichen Lebensbedingungen entwickeln. Ein zentraler Faktor und eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit ist eine sichere Bindung. Machen wir uns nichts vor: eine fehlende sichere Bindung in der früher Kindheit kann man später nie ganz ausgleichen. Ein überdurchschnittliches Maß an Ängstlichkeit, Empfindlichkeit, Bindungsunsicherheit und Unselbständigkeit im Umgang mit dem sozialen Umfeld wird beim Kind und beim erwachsenen Menschen bleiben. Allerdings ist es in den meisten Fällen möglich, das Schlimmste zu verhindern, nämlich ein Leben im Strafvollzug oder in der Psychiatrie. Welchen Platz der Einzelne im Leben finden kann, hängt aber auch von den allgemeinen Lebensund Arbeitsbedingungen in unserer Gesellschaft ab. Heute finden wir in Werkstätten für behinderte Menschen viele Personen mit Bindungsstörungen, die noch vor 20 Jahren eine Arbeitsstelle im freien Arbeitsmarkt bekommen hätten. Wie die

Situation in 20 Jahren aussehen wird, können wir heute nicht abschätzen. Was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass das einzelne Kind oder der einzelne Erwachsene, den wir betreuen, eine Grundlage für seine weitere Entwicklung mitbekommt.